幼いころを知る親にとって、かつてのイメージと成長した子どもの姿のあいだで、気持ちの折り合いをつけるのは簡単ではない。

「むかしは、あんなに可愛かったのに」

こうあってほしい、という想いと紛れもない現実との板挟みに耐えかねて、諦めにも似た、そんな言葉が不意に口をつくこともある。

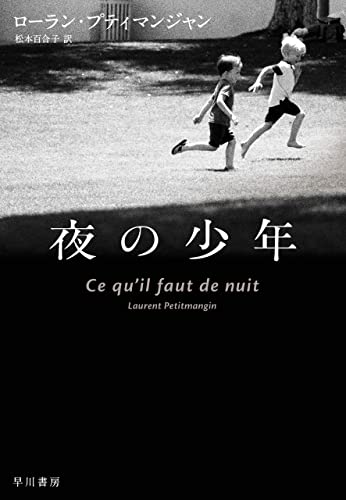

ローラン・プティマンジャン (Laurent Petitmangin)の『夜の少年』を読んだ。原題はCe qu’il faut de nuit。高校生が選ぶフェミナ賞をはじめとして、多くの章を受賞。

フランスでは日本よりも、政治の話を耳にする機会が多く、若者も関心をもって議論する。大統領選挙ともなると国を挙げての一大イベントになり、連日、論戦が繰り広げられる。

そして、こうした政治的な立場の違いが家庭内に持ち込まれると、家族間のバランスが崩れてしまう。

父親にして語り手の「わたし」は、(たいした活動はしていないにせよ)社会党支部の古株だ。「わたし」はある日、長男のフスが、極右の連中とつるんでいるという噂を耳にする。フスが22歳の年である。

日常がただちに、劇的に変わるわけではない。長男の胸ぐらを掴んで目を覚まさせてやりたい、と思ってみても実際に身体が動くことはない。

とはいえ、政治信条の違いから来る「もどかしさ」は日に日に募り、「わたし」は窮屈さを感じている。

フスには弟のジルーがいるが、グランゼコールの準備過程に進み、国立行政学院(ENA)をめざす同郷のジェレミーとともに勉学に励んでいる。自然な成り行きとして、弟にかける期待が大きくなる。

しかし、フスとジルーの母親が亡くなる前の3年間、看病で病院に来ていたのはフスだった。国鉄の仕事で帰れない「わたし」のを待ちながら、ひとり弟の面倒を見ていたのはフスだった。

父親はこうして、昔のフスといまのフスの姿をともに抱きながら、かといって昔の姿が今の姿を補うこともなく、行き場のない感情だけが膨らんでゆく。

弥縫策としての、要件を伝えるだけの簡単な会話。それは、ジルが準備過程のためパリへ引っ越すと、父と長男ふたりの時間が増えるぶん、いっそう顕著になるだろう…

簡潔な文体と、「わたし」の心情の説得力のおかげで、一気に読めてしまう。政治と家族という、フランス文化において重要な要素の結びつきについて考えさせてくれる、すぐれた小説。